【行政書士監修】外国人採用の注意点をピックアップして解説! 在留資格認定、就労ビザ申請とは

近年の日本国内の外国人増加の流れにともなって、日本企業は次第に外国人採用を検討するようになっています。企業が外国人を受け入れることにはメリットもありますが、あまり知られていない落とし穴や注意点も多く存在します。

そこで今回は外国人採用の需要が増えている背景を探りながら、外国人採用で重要となる注意点を詳しく解説いたします。

また外国人採用のメリットについては、こちらの記事で詳しく紹介されています。表と裏を知ることによって、外国人採用についてさらに知識を深めることが可能です。ぜひ併せてご覧ください。

目次

なぜ企業の外国人採用が増加しているの?

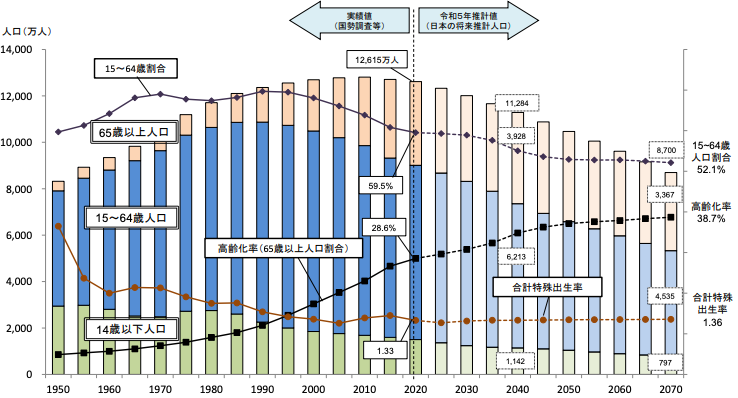

外国人採用が増加している背景としては、日本の労働力不足です。厚生労働白書の「労働経済の基礎的資料」によると、日本の労働人口は2000年をピークに徐々に減少。

全体の60~65%を占める30~59歳の労働人口は2000年以降も大きな変化はありません。

しかし2000年に全体の23.5%だった15~29歳の労働人口は2017年に17.7%に減り、2030年には16.5%まで減少することが予想されています。

社会問題となっている少子高齢化が、労働力減少の大きな要因でしょう。

この労働人口減少による人手不足を穴埋めするために、日本政府は積極的に外国人の受け入れを進めています。

出典:厚生労働省:将来推計人口(令和5年推計)の概要 – 厚生労働省

2022年10月に厚生労働省が発表した「外国人雇用状況」によると、日本国内の外国人労働者は182万人。2013年には71万8000人だったので、2.56倍に急増していることになります。

要因としては政府が高度外国人材の受け入れ促進を図り、出入国管理上の優遇措置を設けたり、留学生が増加したりしたことがあげられるでしょう。

また外国人採用に積極的ではなかった日本企業が、就労可能な在留資格を持つ日本人の配偶者や永住者などの受け入れを進めたことも要因のひとつです。

さらに2019年4月には入管法が改正され、特定産業分野での知識や経験、技能を持つ外国人が対象となる新たな在留資格「特定技能」が導入されました。

そのため今後はさらに専門知識を持つ外国人の採用が増えるでしょう。

▼こちらの記事もおすすめ

さらなる増加が見込まれる外国人採用ですが、採用手続きや文化・習慣の違い、宗教の自由などの懸念があることも事実。

外国人採用で重要となる注意点を以下で説明いたします。

外国人採用の注意点1:在留資格認定

外国人を採用するときに最初に必要となるのは「在留資格」の確認です。

「在留資格」とは外国人が日本に滞在するための資格のことで、全部で29種類(2023年2月現在)あります。

日本に滞在している外国人は、この29種類の在留資格の中のどれかを持っていなくてはなりません。ただし観光ビザなどの短期滞在者は、この限りではありません。

また29種類の在留資格のうちで、就労が可能な資格は「留学」や「家族滞在者」などをのぞく22種類です。

在留資格の取得は入国管理局へ申請することで「在留資格認定証明書」が交付されます。

すでに日本国内に住んでいる外国人を採用する場合と、まだ海外にいる外国人に来日してもらって雇用する場合では注意点が異なります。

しっかりと確認を行い、のちのち問題が起こらないように気をつけましょう!

日本国内に滞在している外国人を採用する場合

採用したい外国人が日本国内にすでにいる場合、彼らが就業する予定の職種や業務内容と、所持する在留資格に違いがないかを確認する必要があります。

もしそれらが異なる場合は、採用後の職種や業務内容に該当する在留資格へと変更しなければなりません。

在留資格は「在留カード」の提示を求めれば、かんたんに確認することができます。

コピーなどの場合は偽造の可能性がありますので、「在留カード」は実物をみるようにしましょう。もし確認を怠って雇用した場合、雇用側も罪に問われる可能性があります。

海外に滞在している外国人を採用する場合

海外にいる外国人に来日してもらって雇用する場合、採用予定者の学歴や職歴と、採用後の職種や業務内容が一致するかを確認しましょう。

就労可能な在留資格は種類も多くあり、各々に応じてしっかりと申請しなくてはなりません。

もし視覚ごとの要件を満たしていないと、資格を取得することはできず、就労可能な在留資格がなければ日本国内で働くことはできません。

雇用契約を交わすまえに、学歴・職歴などをしっかり確認する必要があります。

また日本企業がスポンサーとなって、採用予定の外国人の「在留資格認定証明書」を代理申請することもできます。

外国人採用の注意点2:就労ビザ申請

「在留資格」と「就労ビザ」は混同しやすいので、確認のために解説します。

在留資格は「出入国管理及び難民認定法」という法律にもとづいて認定されるもので、管轄は法務省です。

つまり在留資格認定とは、法務大臣が出す証明のこと。

一方で「ビザ(査証)」は外務省の管轄となり、外国人が在外日本大使館や領事館にパスポートを提示し、日本入国を申請して、入国することに問題がなければ発給されます。

ビザの発給を受けた外国人が日本に入国する際、発給されたビザを入国審査で提示して、認められれば「在留資格」が与えられます。

要するに「ビザは外務省から法務省への推薦状のようなもの」で、推薦状が適正と法務省が判断した場合に、在留資格が付与されます。

ただしビザは在留資格を約束したものではありません。

ビザが発給されても、在留資格認定証明書が交付されないケースもあります。そしてその逆もまた然り。複雑ですが、この点は注意が必要です。

このように「ビザ(査証)」は日本へ入国するために必要なものです。「在留資格」は日本に滞在するために必要なものという違いがありますが、その両方を指して「ビザ」と呼ぶことが一般的となっています。

ビザ(査証) ・・・ 日本へ入国するために必要

在留資格 ・・・ 日本に滞在するために必要

なお在留資格のうちで、就労が可能な資格が「就労ビザ」という名前でも呼ばれます。

就労ビザに関しても、日本国内に滞在する外国人と海外にいる外国人にわけて注意点を解説します。

どちらの場合も在留資格で決められた業務範囲を超えれば「不法就労」となり、不法就労する外国人を雇う企業にも責任がもとめられ、罰が課される恐れがあります。

注意しましょう。

日本国内に滞在している外国人を採用する場合

国内に滞在している外国人は何らかの在留資格を持っていますが、就労が認められている資格でなければ日本国内で働くことができません。

日本に滞在している外国人を採用する場合、就労可能な在留資格(就労ビザ)の有無を確認するだけでなく、在留資格の変更が必要かを確認する必要があります。

たとえば留学生の新卒者や就職活動中の外国人既卒者を採用する場合、それぞれが持つ「留学」と「特定活動」という在留資格から、就労可能な在留資格へと変更する必要があります。

逆に雇用者側は資格変更が申請されたかどうかを確認しましょう。

また就労ビザの申請や更新が認められなかった場合には、申請を行った「出入国在留管理局(以下、入管)」から本人へと「不許可通知」あるいは「出頭通知書」が届きます。

どちらにしても入管へ出向いて許可されなかった理由を聞いてみましょう。行政書士に依頼した場合は、入管へと同行してもらうことをおすすめいたします。

海外にいる外国人を採用する場合

雇用者となる日本企業が在留資格認定を代理申請して証明書が交付された際には、証明書の原本を採用予定の外国人が住んでいる国へと送らなければなりません。証明書を受け取った外国人は、自国にある日本大使館や領事館に出向いてビザを申請します。

彼らの日本への入国に問題がないと判断されればビザが発給され、来日が可能となります。国や地域によっては郵便事情が異なるので、証明書の送付にも注意が必要です。

就労ビザ申請は手間も時間もかかる作業です(在留資格認定証明書交付申請を含む)。

企業や外国人本人が出頭しなければならないケースもあり、企業側にとって大きな負担になる可能性もあります。

あまり申請に時間をかけられない場合は、申請書類を作成・提出できる届出済申請取次行政書士に依頼するといいでしょう。なぜなら書類作成業務をすべて任せられるうえ、企業や外国人本人の出頭が免除されるからです。

外国人採用を始めましょう!

国内だけでなく海外市場も視野に入れた事業展開をする日本企業が多くなり、外国人採用にも拍車がかかりました。多様な人材が集まることで、「企業内が活性化される」「若い人が増える」など多くのメリットがあります。

ぜひ一度、外国人採用を検討してみてはいかがでしょうか。