出入国在留管理庁とはどのような機関なの? 入国管理局との違いや役割を詳しく解説します!

深刻化している日本の労働力不足を補うために、外国人の存在は必要不可欠です。しかし外国人の出入国を正しく管理しなければ、外国人の割合が増えすぎてしまい、日常でさまざまな不安も生じてしまいます。

そこで2019年4月1日に新設されたのが「出入国在留管理庁」。

その名を耳にしたことはあるかもしれませんが、詳しく知らない人がほとんどではないでしょうか?

今回の記事では、出入国在留管理庁とはどんな機関なのか、これまでも存在していた「入国管理局」との違いはどこにあるのか、などについて詳しくご紹介していきます。

新設された出入国在留管理庁とは

2019年4月1日、出入国在留管理庁が新設されました。

もともと外国人労働者の受け入れについては「入国管理局」という法務省の内部部局が担当していましたが、さまざまな事情から入国管理の必要性が増し、今回入国管理局が出入国在留管理庁へと再編、格上げされたのです。

外国人労働者については「特定技能ビザ」や「技能実習ビザ」といった就労できるビザを発行することになりますが、この発行の手続きをおこなう場所こそ「出入国在留管理庁」です。

また出入国在留管理庁の新設とともに、いくつか新しい部署も設置されました。それが出入国に関する取り締まりを行う「出入国管理部」と、入国後の外国人の生活環境についてサポートする「在留管理支援部」です。

新たな部署を設置することからも、国がこの政策に力を入れていることは言うまでもありません。ここでは出入国在留管理庁設置の必要性や、その役割についてご紹介していきましょう。

出入国在留管理庁設置の必要性

先進国である日本も現在さまざまな問題を抱えています。

その代表例ともいえるのが「少子高齢化」です。

そしてそれに伴う「労働力不足」は深刻な社会問題となっています。

日本では生産年齢人口と呼ばれる15歳~64歳の人口が年々減少しており、今後も増加の兆しは見られていません。

この減っていく労働力をどう補っていくのかが、日本にとっては益々大きなポイントとなるでしょう。

そこで国は「外国人」に着目しました。

しかし当時の出入国管理では不十分であったため、いままでの入国管理局を出入国在留管理庁へと格上げしたのです。

具体的に、出入国在留管理庁設置の必要性は3つあります。

- 近年の外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、今までの入国管理局の業務量が飛躍的に増大した

- 外国人労働者を受け入れる職種が増える。それに伴い、業務を推進するための体制整備が必要不可欠

- 今までの入国管理局は内部部局であり、法務省管轄。これを外局に再編することで、外国人の出入国ついて司令塔的機能を果たすことができる

また出入国在留管理庁の新設にともなって約320人の入国審査官が増員され、幅広い業務が可能となりました。

出入国在留管理庁の役割とは

出入国在留管理庁が果たすべきおもな役割は、以下の3つです。

- 訪日外国人が増加傾向にある中で、厳格な出入国管理を行いつつ、円滑な入国審査を行う

- 労働力不足が深刻化する中で、どの分野にどのような技能・専門性を持った外国人材を受け入れるのか、その判断をする

- 外国人が日本で生活する中で、日本人と共生していくために必要な措置を講ずる

労働力不足の解消という点から見れば、とくに2つ目が重要です。

より具体的には「特定技能外国人の在留管理」「受け入れ先の不適切な対応に対する指導・勧告」「悪質ブローカーの介在防止」「受け入れ対象分野の継続的な把握と停止措置」なども行うとされています。

入国管理局との違いは?

前述の通り、出入国在留管理庁はもともと入国管理局という名前でした。

一般的な業務は「外国人の出入国管理」ということで共通していますが、一部違いも見られます。

そこでつぎは、入国管理局と出入国在留管理庁の違いをご説明していきましょう。

両者のもっとも大きな違い、それは「外局」か「内局」かという点です。

もともと入国管理局は「内部部局(内局)」でしたが、出入国在留管理庁の新設によって「外局」へと格上げされました。

では「外局」と「内局」とはどう違うのか、その違いを簡単に確認していきます。

外局とは?

外局とは「府」や「省」の下に置かれる、独立性の強い組織・機関のこと。

「内閣府」や「防衛省」「法務省」は聞きなじみがあるのではないでしょうか。

外局とはこれらの下に置かれる機関で、合議制を取る「委員会」と、独任制を取る「庁」があるのです。

独任制を取っている「庁」の方が独立性の高い機関で、出入国在留管理庁はこの「庁」に当てはまります。

外局にはほかにも多くの組織が存在しており、その代表例は以下の通りです。

- 公正取引委員会(内閣府)

- 国家公安委員会(内閣府)

- 消防庁(総務省)

- 国税庁(財務省)

- 特許庁(経済産業省)

- 気象庁(国土交通省)

外局は組織図上は府や省の下に置かれますが、その業務の特殊性・専門性などから府や省と同等の地位を有していると言われます。

内局とは?

上記の外局と反対の概念として存在しているのが、内局です。内局は府や省・外局の中に設けられる組織のことを指します。

外局は府や省の下に設けられるだけで独立した組織でしたが、内局は府や省・外局の中に設けられているため独立性はありません。ここが両者の決定的な違い。つまり府や省・外局といった組織が大きな概念で、内局が実際に業務を行う実働部隊だと考えるとわかりやすいでしょう。

内局の具体例としては以下のようなものがあります。どれもあまり聞きなじみはないかもしれません。

- 大臣官房(内閣府)

- 男女共同参画局(内閣府)

- 侍従職(宮内庁)

- 経済取引局(公正取引委員会)

- 生活安全局(警察庁)

- 主計局(財務省)

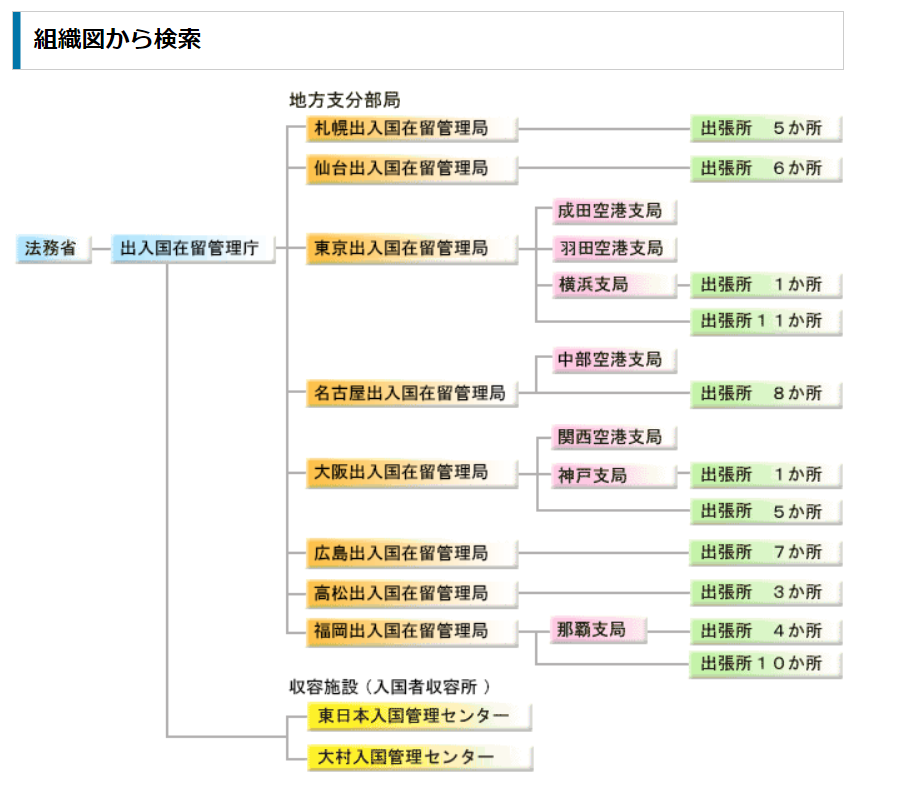

組織図の違い

出入国在留管理庁と入国管理局は、組織図にも違いが存在しているのはご存知でしょうか。出入国在留管理庁は府や省とは独立したひとつの機関なので、幹部には「出入国在留管理庁長官」や、「次長」という役職があり、審議官も2人加わっています。

一方で入国管理局は府や省・外局の中に設けられているひとつの組織にすぎないため、トップは「局長」でした。

ほかにも官房審議官(入国管理局担当)という役職がありましたが、どれも上の機関である法務省などとの連携がメインの仕事です。

また内部組織について詳しく見てみると、出入国在留管理庁は「総務課」「政策課」「出入国管理部」「在留管理支援部」「在留支援課」などの組織があります。

それぞれに長なる人がいて、その下にさらに「外国人施策推進室」や「審判課」「警備課」などの実働部隊が備わっているのも特徴的です。

一方で入国管理局の場合も、総務課や入国在留課などの組織がありましたが、長がいない部署も多く、組織規模の違いが伺えるでしょう。

出入国在留管理庁についての知識は増えましたか?

日本の労働力不足は簡単には解決しない、国家にとって大きな問題のひとつ。

だからこそ何かしらの対策を打ち出さなければならず、外国人労働者の受け入れ拡大はその中のひとつといえるでしょう。

しかし外国人が多く日本を訪れることで、日本人が住みづらくなってしまったり、日常的に不安を感じるようになるのは本末転倒です。

適切に出入国の管理をし、日本人だけでなく外国人にとっても住みやすい国にしなければなりません。

出入国在留管理庁はそのために新設された組織で、今後さらに役割が増大すると考えられます。この出入国在留管理庁の新設は日本人にとって、雇用見直しの機会につながるかもしれません。